史册千秋记栋梁,家乘万代载寻常。

不追青史留传略,只求族谱添墨香。

“人过留名,雁过留声”,这份对生命痕迹的执念,深植于每个中国人的文化基因中。相较于青史留名的凤毛麟角,家谱上的一席之地,是更贴近大众的精神归宿——它不问身份高低,不论成就大小,凡认真活过的生命,都值得被郑重载入。这种对“入谱”的普遍向往,本质上是对生命价值的确认,对家族联结的珍视,更是对文明传承的参与。

对每个普通人而言,家谱是生命意义的“认证书”。从呱呱坠地到垂垂老矣,人这一生总在追问“为何而活”。家谱给出了最朴素的答案:不必成为盖世英雄,不必创造惊天伟业,只要在日复一日的生活中守好本分——是父母眼中的孝子,是伴侣身边的良人,是子女心中的榜样,是邻里口中的好人,便配得上在家族的谱系里占据一行。田间老农的名字,见证着土地的耕耘;手艺人的名字,承载着技艺的传承;寻常父母的名字,记录着血脉的延续。这些名字或许从未被外界知晓,却在家族的记忆里重若千钧,因为它们证明:这个世界,我认真来过。

对千万家庭而言,家谱是情感联结的“脐带”。中国人对家族的眷恋,往往具象化为对家谱的敬畏。春节祭祖时,长辈会指着谱上的名字告诉孩童:“这是你的曾祖父,他当年如何辛苦供子女读书。”新婚燕尔时,家族会郑重地将新人的名字添入谱中,意味着血脉的延续有了正式的注脚。这种“入谱”的仪式感,让每个个体都明白:自己不是孤立的存在,而是链条上的一环——上承祖辈的期许,下启后代的仰望。即便远走他乡,翻开家谱看到自己的名字与列祖列宗同在,便知根在何处;即便历经风雨,想到自己的名字将被后代看见,便多了一份坚守的勇气。

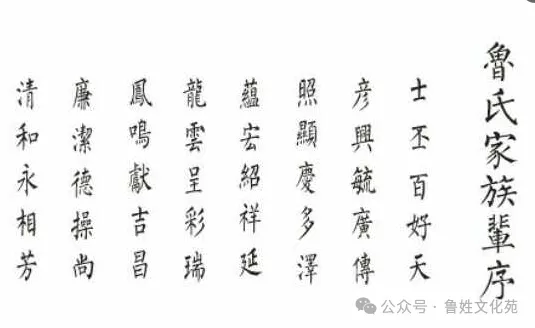

对整个民族而言,家谱是文明传承的“毛细血管”。青史如正史,记录的是波澜壮阔的大事件;家谱如野史,镌刻的是烟火人间的小日子。但正是无数个“小日子”的汇聚,构成了文明最鲜活的底色。从家谱里“耕读传家”的家训,能看到中国人对教育的重视;从“睦邻友恭”的注脚,能读到中国人对和谐的追求;从“勤俭持家”的评价,能读懂中国人对生活的态度。这些藏在家谱里的价值观,不似典籍那般高深,却如春雨般浸润着一代又一代人。当每个普通人都以“入谱”为动力,努力活得正直、勤勉、有担当,整个民族的精神便有了最坚实的支撑。

不必羡慕青史留名的荣光,家谱上的一行之地,已是对生命最温暖的致敬。因为在这里,每个名字都被珍视,每个故事都被铭记,每个普通人的努力,都在为家族、为民族书写着最动人的篇章。这,正是“人过留名”最本真的意义——不为扬名天下,只为对得起自己,对得起家族,对得起这趟人间旅程。

初审 | 鲁又铭 校对 | 鲁家宝

复审 | 鲁照宏 终审 | 鲁建东

投稿信箱 | luxingwyh@163.com

联系人 | 鲁又铭:18103820333

鲁照宏:13838971549