清代光绪初年,位于新郑县鲁家楼的村中,悄然建起了三间祖屋,它不仅是鲁氏家族的精神象征,更是数代人智慧与汗水的结晶——这便是闻名遐迩的鲁氏祠堂的前身。而这一切的源头,皆要追溯到一位不凡的人物——鲁化己,鲁氏第十七世祖,一位被后世铭记的祠堂倡导者与奠基者。

鲁化己,生于清末乱世,为鲁姓十六世清代国学生鲁公堂太之第三子。在那个风雨飘摇的时代,他非但未被时局所困,反而以超凡的远见卓识和深厚的家族情怀,成为了鲁氏家族历史转折点的关键人物。鲁化己自幼聪颖好学,深受其父鲁公堂太儒家文化的熏陶,不仅学识渊博,更秉持着“忠孝传家,诗书继世”的家训,心中时刻怀揣着对先祖的敬仰与对家族未来的深切期许。

时光荏苒,岁月如梭。转眼间,鲁化己已至而立之年,面对家族散居各处、宗亲之情日渐疏远的现状,他深感忧虑。鲁化己深知“吾辈虽生于乱世,但不可忘本。家族之根,在于祠堂;祠堂之立,方能凝聚人心,传承血脉。”此言一出,立即引起了族人的共鸣,鲁公化己决定拿出积蓄为族人修建祠堂。

然而,理想与实践之间,总横亘着重重困难。选址买地、材料采购、设计规划……每一项都是对鲁化己智慧与毅力的考验。但他没有退缩,而是倾尽家财,率先垂范,将自己的积蓄毫无保留地投入到祠堂的建设之中。他亲自走访各地,精选石材木材,聘请能工巧匠,力求每一处细节都能彰显鲁氏家族的尊贵与荣耀。同时,他还广泛动员族中贤达,讲述祠堂建设的重要意义,号召大家共襄盛举。

在鲁化己的不懈努力下,鲁氏祠堂的祖殿终于落成了。它坐北朝南,气势恢宏,主体建筑采用传统砖木结构,雕梁画栋,飞檐翘角,既体现了清代建筑的精美绝伦,又蕴含了深厚的文化底蕴。祠堂内供奉起了鲁氏历代先祖牌位,每逢年节,族人便聚集于此,举行祭祀活动。

然而,鲁化己的志向远不止于此。他深知,祠堂的建设是一个长期而持续的过程,需要几代人的共同努力。因此,在临终之际,他将这份未竟的事业托付给了自己的族侄十八世永杰公,并留下遗命:“吾虽未能亲眼见祠堂大成,但愿尔等能继承吾志,募集资金,继续扩大祠堂规模,使之真正成为鲁氏子孙的精神家园。”

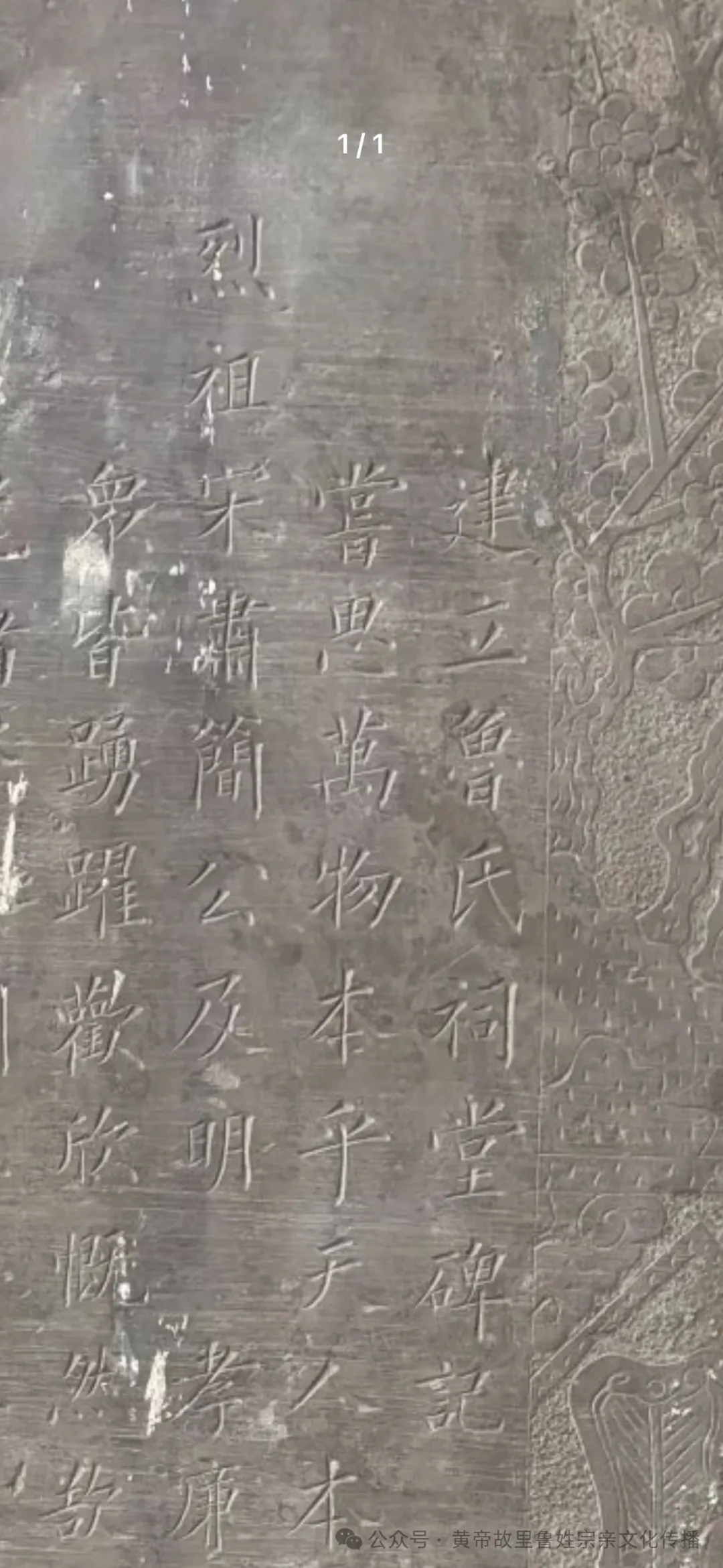

永杰公深感叔父之托重如泰山,他遵照遗命,不辞辛劳,四处奔走,广泛发动族人及社会各界力量,募集资金,进一步完善了祠堂的各项设施。历时九年,扩建了祠堂的主体建筑,增设了东、西偏殿、门楼、围墙等,并于光绪二十年建立祠堂碑,使祠堂成为家族祭祖、议事的重要场所。

上世纪三十年代,鲁公化己的孙子鲁公永合建立祠堂拜殿,鲁氏祠堂的建设终于完成达到现如今的规模。

岁月流转,斗转星移。如今,鲁氏祠堂已历经百年风雨,却依然屹立不倒,成为了新郑县乃至更远地方的一张文化名片。每当人们漫步于祠堂内外,无不惊叹于其宏伟壮丽,更被鲁化己及其后代那份对家族的深情厚谊和对文化的执着追求所感动。鲁氏祠堂,不仅是一座建筑,更是一段传奇,一种精神,它见证了鲁氏家族世代相传的坚韧与智慧,也激励着后人不断前行,续写更加辉煌的篇章。

鲁化己,这位鲁氏祠堂的倡导者与奠基者,他的名字将永远镌刻在鲁氏家族的历史长卷之中,成为后世子孙永远的骄傲与敬仰。而他留下的,不仅仅是一座祠堂,更是一种精神遗产,激励着鲁氏子孙在新的时代背景下,继续发扬光大家族的优良传统,共创美好未来。

初审 | 鲁又铭 校对 | 鲁家宝

复审 | 鲁照宏 终审 | 鲁建东

投稿信箱 | luxingwyh@163.com

联系人 | 鲁又铭:18103820333

鲁照宏:13838971549